Камчатские ветры над Чёрной речкой

Автор: Олег ДЗЮБА → «Мир Севера» № 2019 / 2 → Встречь солнцу

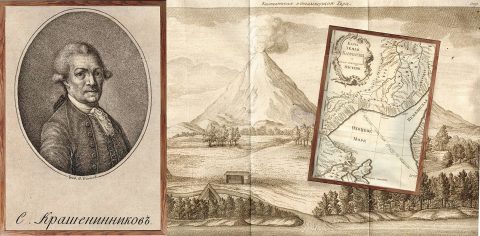

Гении непредсказуемы во всём, кроме блеска, с которым они воплощают свои размышления в слова. Время и место творения особого значения не имеют. Реальные обстоятельства способны лишь перебросить вектор интересов на неожиданное ещё накануне направление. Так было и с Пушкиным, когда за несколько недель до последнего шага к смертельному барьеру на Чёрной Речке он вдруг взялся за обстоятельное чтение весьма объёмистого труда Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки», отозвавшись в заметках о далёком полуострове классическими по отточенности словами: «Камчатка – страна печальная, гористая, влажная»…

Противоядие от интриг и клеветы

Разрыв во времени по истечении 175 лет почти невесом: 20 января перо поэта оставляет на бумаге последние строки камчатских записей, 26 января голландский посол Луи де Геккерен получает пушкинское письмо-памфлет, сделавшее дуэль с его приёмным сыном Жоржем Дантесом неизбежной, потом два выстрела на Чёрной Речке и последнее путешествие бездыханного тела поэта в Святогорский монастырь. Неужто не было в страшные эти недели у поэта других помыслов и забот, кроме чтения о суровой земле!?

Внешняя причина – в намерениях Александра Сергеевича написать статью для ближайшего номера «Современника». Но повод для внезапно пробудившегося интереса к суровой окраине России более или менее внятного толкования пока что, увы, не получил.

Кстати сказать, у Крашенинникова слова «печальная» в описании полуострова нет. Однако Пушкин не только использует его, но и ставит на первое место. Это, пожалуй, находка из категории провидческих. Попробуйте перемешать три прилагательных по-своему, в другом порядке и тут же убедитесь, что избранный поэтом – единственно верный! А дальше: «Ветры почти беспрестанные обвевают её. Снега не тают на высоких горах. Снега выпадают на три сажени глубины и лежат на ней почти восемь месяцев. Ветры и морозы убивают снега; весеннее солнце отражается на их гладкой поверхности и причиняет несносную боль глазам. Настаёт лето. Камчатка, от наводнения освобождённая, являет скоро великую силу растительности; но в начале августа уже показывается иней и начинаются морозы».

Если признать, что отдельное слово может претендовать на афористичность, то первые строки конспекта просто скопище сверхъёмких определений, справедливость которых лично я полностью проверил на себе за дюжину лет, проведённых в краю океана и морей, вулканов и гейзеров, циклонов и пург. Здесь тебе и снежные заряды, спасаясь от которых по дороге на работу приходилось напяливать, противогаз и такие порывы обезумевших воздушных масс, что кожаное пальто превращалось в парус и несло меня по обратившемуся в вытяжную трубу проспекту Рыбаков полуостровной столицы Петропавловска-Камчатского, заставляя ради торможения сходу залететь в сугроб. Про «великую силу растительности» особый сказ. «Сладкая трава», как прозвали первопроходцы-казаки местную разновидность борщевика, вымахивает выше трёх метров, так что, сбившись с тропы, приходится прорубать себе дорожку ножом, словно в тропических джунглях…

Правда… инея в начале августа и последующих морозов я лично не припомню даже в долине Камчатки-реки с её резко континентальными скачками температур от сорока градусов зимой до сорока летом, причём в рекордные по стуже годы январские холода ночами заставляют спиртовый столбик термометра съёживаться едва ли не до пятидесяти. Однако в былые века и тысячелетия бывало всякое, а о глобальном потеплении никто ещё не задумывался, так что и от слов об августовской трескучести морозов напрочь отмахиваться не стоит…

Между тем само слово «Камчатка» и прежде отнюдь не было для поэта абстрактным определением края света. Книга Крашенинникова, первое издание которой увидело свет впервые ещё в 1755 году, была весьма известна образованной русской публике. До 1917 года о ней непременно рассказывали педагоги на гимназических уроках истории. Позднее знакомство с ней считалось обязательным для воспитанников эмигрантских гимназий от Парижа до Харбина. Книга эта и до сих пор поблёскивает золотыми буквами названия, вытисненного на коже переплёта за стеклом одного из шкафов библиотеки Царскосельского Лицея. «Смуглый отрок», как именовала поэта в одном из стихотворений Анна Ахматова, за годы учёбы если и не прочёл многосотстраничный том от корки до корки, то не мог хотя бы не пролистать его, разглядывая при этом дивные гравюры, запечатлевшие «другую жизнь и берег дальный»…

Но вот лицей позади и друг поэта Фёдор Матюшкин отправляется в кругосветное плаванье на шлюпе… «Камчатка». Командовать экспедицией назначен Василий Головнин, прославившийся к тому времени своей первой кругосветкой, во время которой он был захвачен японцами на Курилах, и рассказал после освобождения о без малого трёхлетних приключениях и мытарствах в плену на страницах книги, ставшей для России одним из первых свидетельств очевидца о жизни закрытой тогда для внешнего мира «Страны восходящего солнца». Известно, что взять в плаванье сугубо сухопутного тогда Матюшкина Головнин согласился по просьбе Ивана Крузенштерна, возглавлявшего ранее первую кругосветную экспедицию русских моряков. Однако сам Крузенштерн Матюшкина не знал и подсказал его кандидатуру Головнину по рекомендации директора лицея Егора Антоновича Энгельгарта. В его доме бывали и Головнин, и Пушкин, так что юный поэт вполне мог услышать из уст мореплавателя рассказы о его странствиях.

Романтичная камчатская паутина продолжала сплетаться вокруг Пушкина. Пушкинисты не исключают, что он побывал в Кронштадте в день отплытия «Камчатки», чтобы проводить Матюшкина в опасный путь. В этом случае слово на борту шлюпа ещё прочнее впечаталось в подсознание. А друга Пушкин не забывал. Уже в Михайловской ссылке он написал стихотворение с хрестоматийно знаменитыми ныне строками:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,

Чужих небес любовник беспокойный!

Иль снова ты проходишь тропик знойный

И вечный лёд полуночных морей!

Счастливый путь!.. С лицейского порога

Ты на корабль перешагнул шутя,

И с той поры в морях твоя дорога,

О волн и бурь счастливое дитя!

Пушкин, должно быть, так и не узнал, что его вопрос был не только риторическим, но и провидческим. Шлюп «Кроткий», на борту которого Фёдор Матюшкин отправился в августе того же 1825 года во вторую свою кругосветку, 19 октября и впрямь находился близ северного тропика, а может быть даже и пересекал в минуты лицейских воспоминаний Пушкина эту незримую, но мистическую черту в океане. И в этом плавании, и предыдущем Матюшкин своими глазами видел берега Камчатки и наверняка успел побродить по берегам Авачинской бухты, где располагалась Петропавловская Гавань, ставшая позднее Петропавловском-Камчатским. Воспоминания о плаваньях не могли не всплывать в дни поздних дружеских встреч. Кто рискнёт поручиться, что об том не заходила речь в часы последнего разговора поэта и моряка 8 ноября 1836 года на именинах лицеиста Яковлева?! Достоверно известно, что тем вечером Пушкин показал товарищам недавно полученный пасквиль, ставший одним из предвестий близкой гибели поэта. Обращение к другой эпохе, к дикой, необузданной природе далёкого полуострова могло оказаться хоть временным, но всё же противоядием от интриг и клеветы!..

Пушкинские «Заметки о Камчатке» оборвались буквально на полуслове. На них оборвалась и литературная жизнь поэта. Ни стихов, ни прозы писать ему было уже не суждено. Только письма.

К другой причине интереса Пушкина к дальнему полуострову и его открывателю подталкивают размышления знаменитого пушкиниста и филолога Юрия Лотмана: «Рассматривая завершённые и незавершённые труды Пушкина последних трёх лет его жизни, мы поражаемся, с одной стороны, их богатству, а с другой – разнообразию и даже пестроте… – писал видный исследователь о позднем творчестве автора «Евгения Онегина». – Однако разрозненные фрагменты складываются в единство, объединяясь общим, обдуманным планом. Это грандиозная картина мировой цивилизации как некоего единого потока». И чуть ниже: «…история мыслится Пушкиным не как нечто противоположное личности, а как живая цепь живых человеческих жизней».

Случаю было угодно, чтобы одним из представителей рода человеческого, удостоившегося внимания пушкинского гения в последние дни жизни поэта, оказался открыватель Камчатки Владимир Атласов, поход которого подробно описан в книге Крашенинникова.

Выходец из Великого Устюга отправился в путь из анадырского острога на Чукотке зимой 1697 года. В феврале Атласов вышел к берегам Олюторского залива, преодолев географическую границу полуострова Камчатки и материка Евразии. Летом атласовская ватага – уже в центре новооткрытой земли, где он основывает Верхнекамчатский острог, ставший первым постоянным поселением русских на Камчатке. Следующую веху атаман оставил на берегу реки Камчатки, водрузив деревянный крест с вырезанной на нём надписью: «215 году (1697 год по Григорианскому летоисчислению – О.Д.)поставил сей крест пятидесятник Володимер Атласов с товарыщи».

Крест виден на берегу реки и теперь. Подлинный «атласовский» давным давно истлел, и около шестидесяти лет назад энтузиаст морской истории вице-адмирал Григорий Щедрин в бытность его командующим Камчатской флотилией ВМФ позаботился о восстановлении реликвии. Однажды мне посчастливилось причалить на моторной лодке около почерневшего креста и повспоминать там строки из «Сказок», которые описывал Атласов о своём походе.

Суровый землепроходец – а каким ещё мог быть казак, одолевший тысячи вёрст горных хребтов, заледенелой тундры и сотни строптивых рек (!) – был не чужд поэтическому восприятию девственных просторов: «А от устья идти вверх по Камчатке реке неделю есть гора – подобна хлебному скирду , велика гораздо и высока, а другая близ её – подобна сенному стогу… – писал Атласов о Ключевской сопке. – Из нея днём дым идёт, а ночью искры и зарево. А сказывают камчадалы: буде человек взойдёт до половины той горы, и там слышат великий шум и гром, что человеку терпеть невозможно. А выше половины той горы, которые люди всходили, назад не вышли, а что тем людям на горе учинилось не ведают».

«Сказки» прочли где надо и надолго упрятали в архив. Сам атаман после открытия полуострова умудрился разграбить купеческий дощаник с товарами из Китая на Тунгуске, угодил за это в темницу, высидел прощение, снова отправлен был на Камчатку, где и сложил буйную голову в день казачьего бунта.

Потомок «камчатского Ермака»

Причуды истории неисчислимы. Судьбы генетических наследников атамана, о которых рассказывал мне в начале семидесятых годов прошлого века прямой потомок «камчатского Ермака», как назвал землепроходца Пушкин, Иван Паисьевич Атласов умножили перечень совпадений и парадоксов.

Моё знакомство с ним без оговорок отнесу к чудесам, которыми всегда был славен «Град Петров» на Неве, независимо от того, какое название он в то или иное время носил. Прилетев с Камчатки в отпуск, я забрёл на дружеские посиделки к старым приятелям и в галдёже шебутного застолья сосед по столу, узнав, откуда я взялся, шутливо поинтересовался, помнят ли его предка на «печальной, гористой и влажной» окраине планеты. Случайным моим собеседником оказался потомственный геолог Арнольд Атласов, который в ответ на моё нескрываемое любопытство тут же пригласил зайти следующим же вечером к себе в Дровяной переулок неподалёку от театра оперы и балета, именовавшегося тогда Кировским, а сейчас, как и встарь, снова зовущийся Мариинским.

Отец Арнольда Иван Паисьевич выслушал меня, снял с полки гончаровский «Фрегат «Паллада», раскрыл страницу с закладкой и прочёл вслух: «Пока… осторожно обходил болота, товарищи мои… уехали вперёд, оставив мне чаю, сахару, даже мяса, и увезли с тюками мою постель, бельё и деньги. Через полчаса после моего приезда воротился князь Оболенский, встретивший на дороге исправника. Последний (г-н Атласов, потомок Атласова, одного из самых отважных покорителей Камчатки) был так добр, что нарочно ездил вперёд заготовить нам лошадей. С следующей станции можно, хотя с нуждою, ехать в телеге. Есть всего одна телега: её оставляют мне, а прочие едут верхом».

Семидесятичетырёхлетний, как уже выяснилось, собеседник, отложил книгу и извлёк из стоявшей на столе шкатулочки старинную фотографию офицера в мундире с аксельбантами, сидевшего в кресле, поместив руки на саблю. Почтенный служака возрастом примерно равен был хозяину квартиры. «Ксенофонт Петрович, о котором идёт речь, – сказал отец Арнольда, – это мой дед – якутский исправник. Судя по словам Гончарова, он писателю немало помог в пути. Вот на другой странице: «В Алданском селении мы застали исправника К.П. Атласова: он немного встревожился, увидя, что нам троим, с четырьмя людьми при нас и для вьюков, нужно до восемнадцати лошадей. «Я не знал, что вы будете, – сказал он, – теперь, может быть, по станциям уже распустили лишних лошадей. Надо послать нарочного вперёд». Мы остались тут ночевать; утром, чем свет, лошади были готовы. Мы пошли поблагодарить исправника, но его уже не было. «Где ж он?» – спрашиваем. «Да уехал вперёд похлопотать о лошадях, – говорят нам, – на нарочного не понадеялся». На третьей станции мы встретили его на самой дурной части дороги. «Всё готово, – сказал он, – везде будут лошади», – и, не отдохнув получаса, едва выслушав изъявления нашей благодарности, он вскочил на лошадь и ринулся в лес, по кочкам, по трясине, через пни, так что сучья затрещали».

Раздобыть для внезапно свалившихся на голову путников полторы дюжины способных выдержать седоков и поклажу лошадиных грив было и впрямь делом отнюдь не простым, но, как явствует из текста Гончарова, вполне посильным для главы уездной полиции, которым являлся по должности исправник. Позднее, порывшись в справочниках, я узнал, что по «Табели о рангах», действовавшей в России с Петровских времён до «Октябрьского переворота», исправнику положен был чин седьмого класса, что соответствовало в армии подполковнику, а на гражданской службе надворному советнику. В описанные времена достигший подобного положения получал право на потомственное дворянство. Но об эти тонкостях Иван Паисьевич ничего мне не сказал, что и не мудрено. Год на дворе стоял 1973-й. Дворянских корней уже никто не стыдился, напротив ими частенько без утайки гордились, но хотя боязнь прослыть лицом «не того» происхождения тоже осталась в прошлом, люди почтенных лет по въевшейся чуть ли не в гены осторожности о подобных деталях биографии предпочитали без необходимости не говорить.

Впрочем Ивану Паисьевичу бояться было нечего, ибо то, чем предки занимались до 1917 года, с лихвой перекрывалось его послеоктябрьской деятельностью, когда государева служба Атласовых сменилась защитой интересов революционных, так сказать, масс.

Внук исправника Иван закончил в Якутске реальное училище и вскоре попал по мобилизации в армию Колчака. Наспех собранное пополнение на фронт идти не желало, охотно слушало большевистских пропагандистов и в конце концов взбунтовалось.

От военно-полевого суда Ивана спас приход красных. За грамотность Атласова солдаты направляют представителем гарнизона в революционном штабе, хотя для бывших колчаковцев все дороги вели в ЧК. Потомку атамана выбиться из рамок традиции тоже не удалось. Правда, оказался он в якутской «чрезвычайке» не в роли подследственного, а… на должности коменданта. Как это всё произошло, Иван Паисьевич и сам не смог понять, и мне не смог объяснить. Волны времени носили людей без спросу, поднося то к одному берегу, то к другому. Иные шли в конце концов ко дну или становились к стенке. Атласов счастливо избежал ловушек эпохи и неожиданно получил направление в Петроград в военно-топографическую школу.

Воистину само время подталкивает его к постепенно определявшему и оформлявшему призванию. После демобилизации Атласов два года странствует с топографическим отрядом по тропам и бездорожью Мариинской тайги. И вновь учёба, на этот раз в Томском университете. После него Атласова, как одного из лучших выпускников, пригласили научным сотрудником в Ленинградский научно-исследовательский институт и как-то незаметно топография в его интересах ушла на второй и последующие планы, уступив геологии. Новые экспедиционные тропы вновь привели бывалого не по годам сибиряка в Якутию.

…Костёр давно прогорел и, наспех выбравшись из палатки на крик проводника, Атласов сразу и не понял причин переполоха. Проще всего было списать сумятицу на волчий набег, так что он первым делом выхватил наган, благо кто-то из спутников успел выпалить невесть куда. Ивану почему-то вспомнился последний перед уходом в тайгу разговор с якутским начальством. Выслушав прощальные напутствия, он сказал на прощанье, что до возвращения не меньше трети лошадей погибнет и хорошо, если треть. В тех краях зимой и жеребёнка не прокормишь, не то что не великий, но всё же табун, а вернуться до холодов вряд ли удастся. С ним согласились: да, главное люди. А лошади… раз нет выхода… И что могло приключиться?

А в ушах только исступлённое ржанье и ругань коновода. Поняв-таки в чём дела, Атласов сменил револьвер на винтовку и, держа её за ствол, прикладом помогал остальным сдерживать сорвавшихся с привязи коняг. Три воза сена везли с собой, но уже две недели прошло, как сено заменяли смесью рубленого тальника с отрубями. Так что отгоняя обезумевших от голода животных от последних припасов, начальник отряда грешным делом подумал, что может и не стоило стараться спасти четвероногих, когда людям непросто, и ответил сам себе – без лошадей ещё тяжелее, всех образцов на себе не унести…

На следующую ночь пришлось выставить у поклажи караул. Ещё через пару дней случайно вышли к стойбищу якутов. Стоило откликнуться на приглашение и устроиться в юрте на чаёванье, как вновь ржанье в ушах и лошадиное копыто повисло перед ликом одного из коллег. Оказалось, что у опорного шеста кочевнического жилья лошади высмотрели охапку сухой травы и самая храбрая, а может самая голодная, не выдержав, запрыгнула наверх!..

И таких эпизодов в экспедиционной жизни Атласова не счесть. О технике безопасности тогда вспоминали только на пороге становившихся неотвратимыми несчастий. Жестокий, но действенный, хотя и неписанный девиз геологов и топографов тех безжалостных лет много позднее запечатлел в своём романе «Территория» Олег Куваев. Руководством к действию были не подлежащие обсуждению слова: «Сделай или умри». В куваевской книге речь идёт о Чукотке, но природа севера Якутии ничуть не доброжелательней к людям, чем на крайнем Северо-Востоке.

В «Сказках» Владимира Атласова есть строки, напрямую перебрасывающие мостик между свершениями предка и деяниями потомка: «А руды серебряные или иные какие есть ли, того не ведает и руд никаких не знает».

Через много-много лет в статье к семидесятилетию Ивана Паисьевича коллеги лаконично констатировали: «В Орулганском хребте, о котором до работ И.П. Атласова мы ничего не знали, открываются в 1932 году… десятки полиметаллических и медных месторождений»!

Рудознатцы прошлого искали то, что возвышенно именуют сокровищами недр по им одним ведомым наземным признакам. Но разобраться, почему выход рудных жил или пластов оказался именно здесь, им было не под силу. Атаман шёл в свои походы поверху. Профессору Атласову удалось заглянуть далеко вглубь. В пятидесятые годы прошлого века темой его исследований стала геотектоника центральной Сибирской платформы.

Защищена докторская диссертация. Сектором геотектоники Научно-исследовательского института геологии Арктики, которым руководил Атласов, разработаны и выпущены многие тектонические карты Севера. Всё это было подготовкой к созданию «Тектонической карты Арктики и Субарктики», сразу после первой публикации признанной в международных геологических кругах первопроходческим и фундаментальным в этой области трудом!

…В «родную» якутскую ЧК, а точнее, в организацию, продолжавшую её традиции в Якутске, он вернулся через полвека после отъезда на учёбу, но только на портрете. Музею Управления КГБ по Якутской ССР фотография Атласова понадобилась не для признания его заслуг под знаком щита и меча – по молодости лет таковыми он особо не обзавёлся – зато Иван Паисьевич оказался единственным сотрудником этой якутской службы, которому удалось блистательно сменить стезю и завершить жизнь доктором геолого-минералогических наук, профессором Арктического и Антарктического института и главным автором первой в истории науки тектонической карты Крайнего Севера и прилегающих просторов.

Ни на Камчатке, которую присоединил к России его пращур, ни в Великом Устюге, откуда началось движение Атласовых на восток, профессор так никогда не побывал. Своего имени на географической карте он тоже не оставил, зато в палеонтологические справочники его фамилия внесена навеки. Сибирские геологи назвали в честь потомка землепроходцев ископаемый силурийский коралл и два вида кембрийских трилобитов из обследованных Иваном Паисьевичем отложений на реке Лене. Но, кроме этого, ещё и десятки месторождений, открытых лично Атласовым или же выявленных на основе его работ. Рискну предположить, что на свершения ему в какой-то степени повезло не меньше, чем предку-атаману.

Другое дело, что неоткрытых полуостровов или архипелагов на его долю просто не осталось. Зато сомнительных с точки зрения исторической морали дел он и вовсе не совершал. К «верхним людям», как именуют конечную точку путешествия в мир иной аборигены открытой его предком Камчатки, он ушёл после восьмидесяти лет. Как принято говорить, долгая, счастливая, хотя и непростая жизнь.

Евгений »» 16.04.2019, 15:23

Категория: 2019, № 2, Избранные статьи

Добавить комментарий